北海道武蔵女子大学では、広報さっぽろ北区版(2025年1月号特集ページ)との連携プロジェクトに取り組みました。

本プロジェクトは、市民参加イベントを企画・運営する町内会等への取材によって、各団体の活動を調査し、大学生の目線で地域活動を捉えることで、地域活動の課題と可能性を明らかにすることを目的としています。

今回は、北区の各地で開催される冬のイベントから2つをピックアップし、主催者の方の地域活動への想いとイベントの魅力をご紹介いたします。

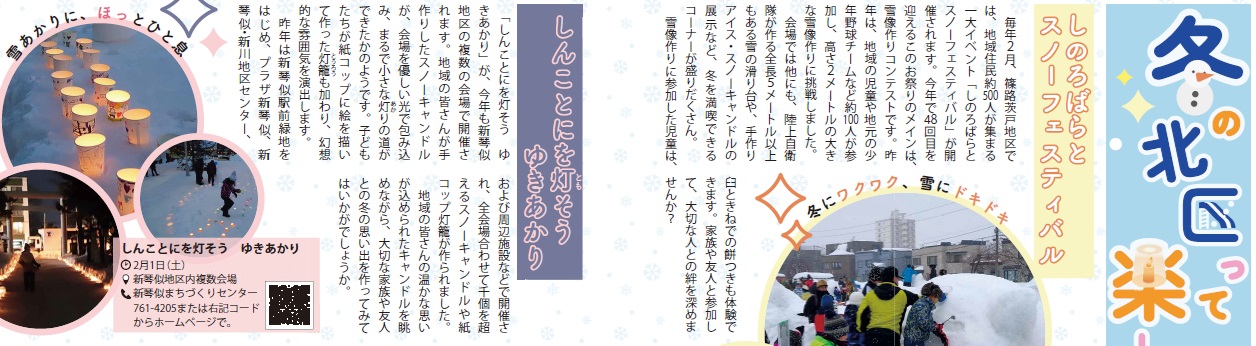

1.しのろばらとスノーフェスティバル(篠路コミュニティセンター)

2.しんことにを灯そう ゆきあかり(新琴似地区内複数会場)

冬を満喫!

しのろばらとスノーフェスティバル!

毎年2月、篠路・茨戸地区では、地域住民約500名が集まる一大イベント「しのろばらとスノーフェスティバル」が開催されます。

今年(2025年2月)で48回目を迎える歴史あるこのお祭りのメインは、雪像作りコンテストです。雪像作りでは、チーム一丸となって協力し、見る人を笑顔にする迫力ある個性豊かな雪像が制作されます。昨年は、地元の少年野球チームなど約100名が参加し、高さ2メートルの大きな雪像作りに挑戦しました。

完成した雪像をイメージし、「どんな風に作ってみよう!」と想像力を働かせながら制作できるところが雪像作りの魅力です。また雪像作りに参加した児童の皆さんが参加できる餅つき体験もあります。つきたてのお餅が雪像作りに参加した皆さんにふるまわれ、冬の寒さを忘れてお腹も心も大満足になること間違いなしです。

その他にも、自衛隊の方々によって制作された全長5メートルの雪の滑り台や、地元の人たちの思いが込められたアイス・スノーキャンドルを楽しむ等、冬ならではの体験が盛りだくさんとなっています。

大人も子供も、地域住民みんなで作り上げる温かい雰囲気の中で一緒に楽しい時間を過ごし、心も体もぽかぽかになりましょう。家族や友人とスノーフェスティバルに参加して、大切な人との絆を深めてみませんか?

地域の歴史、特色

しのろばらとスノーフェスティバルには、冬の寒さに負けない心と体を育む、雪像作りを通して協力することの大切さを学ぶ、という目的があります。この背景には、地域住民の交流を深める、創造性を育む、という大きな目的があります。

かつては「雪像作り大会」というシンプルな名称でしたが、雪像作りだけでなく、アイス・スノーキャンドルの展示や餅つき体験など、冬を楽しむためのプログラムが企画されるようになり、現在の名称に変更されました。

しのろばらとスノーフェスティバルは、今年で(2025年2月開催で)48回目という長い歴史を持つ地域の大規模イベントです。このイベントの成功には、後援団体や協賛企業といった、地域を支える様々な団体の協力が欠かせません。現在、約30団体が後援や協賛を行っています。

このイベントが長く継続できている背景には、主催者と協賛団体間の信頼関係が深く根付いており、互いに協力し合う良好な関係があるからだと考えられます。この関係性が、地域住民の連帯感を深め、イベントを通して地域への愛着を高めるという好循環を生み出しています。これからも、しのろばらとスノーフェスティバルは地域の活性化に貢献し、多くの人々に笑顔を届けるイベントとして地域に愛されていくのではないでしょうか。

取材を通して明らかになったこと① ~地域活動を、もっと身近に!

この取材を通して、「しのろばらとスノーフェスティバル」は、子どもたちにとって貴重な学びの場となっていることが分かりました。冬の寒さを楽しむとともに、地域の人々との交流を通して、協力することの大切さを学ぶことのできるイベントになっています。

そして、「しのろばらとスノーフェスティバル」の成功には、地域住民の熱意が何よりも重要であると感じました。毎年、地域の情報誌やポスターでイベントが告知され、住民の参加意欲を高めることに役立っています。特に、ポスターのデザインは、地域住民の手によって作られ、さまざまな工夫が施されている点が印象的です。このポスターは、住民のイベントや地域に対する深い想いが込められた作品と言えます。

しかし、イベントの成功は、地域住民の熱意だけでは成り立たないということも分かりました。地元企業の支援や、さまざまな団体が協力することで、このような大規模なイベントが実現しています。実際の運営では、団体ごとに役割が分担され、イベントのタイムスケジュールが細かく設定されます。また多くの子どもたちが参加するイベントということもあり、安全に楽しむことができるかどうかが配慮されていることが分かりました。このようにイベント運営の裏側には主催者や協力団体の大変な準備の様子がうかがえます。

篠路茨戸地区の「しのろばらとスノーフェスティバル」は、地域住民の熱意と、長年にわたる地道な努力によって支えられ、地域に根付いた冬の風物詩となっています。このイベントは、楽しい冬の遊び場としてだけではなく、地域住民の絆を深め、地域の魅力を発信する重要な役割を担っていることが分かりました。

取材を通して明らかになったこと② ~書いて、読んで、広がる社会

実際にお話を伺い、地域ごとに特色が異なることを実感しました。また取材を通して、実際に見たり聞いたりしなければ分からないことがたくさんあることを知り、実際に体験することの大切さを学びました。

また普段何気なく手に取っている「広報さっぽろ」も、多くの人の努力と熱意が込められていることを知りました。また良い記事を制作するためには、文章表現やレイアウトを工夫するだけでなく、「読者に何をどう伝えたいのか」を明確にすることが重要だと感じました。社会に広く情報を発信することの責任を感じ、社会の一員として求められることを実感しました。また、一つのものを作り上げるためには、何度も試行錯誤を繰り返し、粘り強く取り組むことの大切さを学びました。

この活動を通して、札幌という地域への愛着が深まり、地域活動への関心も高まったように感じています。地域貢献について新たな視点を得る貴重な機会となりましたし、今後は、積極的に地域のイベントに参加してみたいと思います。 今回の経験は、私たちにとって非常に貴重なものでした。今回の学びを、今後の大学でのさまざまなプロジェクトや学びに活かしていきたいと思います。

「しのろばらとスノーフェスティバル」のイベント基本情報

会場 :篠路コミュニティセンター(篠路3-8)

開催日時:2025年2月9 日(土)9時~12時30分(予定)

お問合せ:011-771-9738(篠路茨戸地区青少年育成委員会)

主催 :篠路茨戸地区青少年育成委員会

※雪像作りは12人以内の団体で1月17日(金)までに要申込。詳細は上記までお問合せください。

雪あかりに、ほっとひと息。

しんことにを灯そう ゆきあかり。

「しんことにを灯そう ゆきあかり」は、新琴似地区が地域一体となって、手作りのスノーキャンドルで冬の新琴似を明るく灯すイベントです。2年前に駅前緑地からはじまったイベントですが、活動の輪が広がり、昨年は新琴似駅前緑地をはじめとする新琴似地区の8つの会場でスノーキャンドルが作成されました。

昨年は全会場で合わせて1,000個を超えるスノーキャンドルと紙コップで作った灯篭が灯りました。紙の灯篭は、近隣の保育園・児童会館・子ども食堂などの子どもたちが制作したもので、それぞれの会場をかわいい光でつつみます。

新琴似駅前緑地周辺では、北区体育館や新琴似神社、プラザ新琴似も会場となっており、新琴似神社の参道につくられたスノーキャンドルに明かりが点灯されると、幻想的な雰囲気で、見ごたえがあります。

スノーキャンドルや紙の灯篭の美しくあたたかな光景を見られるのは、開催日(今年は2月1日)限定です。幻想的な非日常空間を体験できるこのイベントに参加して、街灯の明かりとは一味違うキャンドルの優しい灯りに癒されてください。

歴史、地域の特色

「しんことにを灯そう ゆきあかり」は、2024年2月にスタートしたばかりの新しい地域イベントです。新型コロナウイルスの感染拡大が収まりつつあった2023年2月に、新琴似駅前緑地で、地域住民の交流の機会を増やそうと、駅前町内会が本イベントの前身となる雪あかりイベントを実施したことがきっかけになりました。

新琴似地区ではもともと冬のイベントが少なく、コロナ禍と寒さの影響で人々が顔を合わせる機会がさらに減少していました。そこで、「寒い冬だからこそ外に出て楽しもう」という思いから、駅前緑地を活用したスノーキャンドル作りが企画されることになりました。

新琴似地区では、ポスターやチラシによる周知活動を通じて、多くの団体、企業、そして地域の住民の方々の賛同を得て、活動の輪が広がっています。こうした温かい地域の協力のもと、子どもから大人まで制作の楽しさや灯りをともす達成感を共有し、心温まる特別な時間を作り上げてきました。

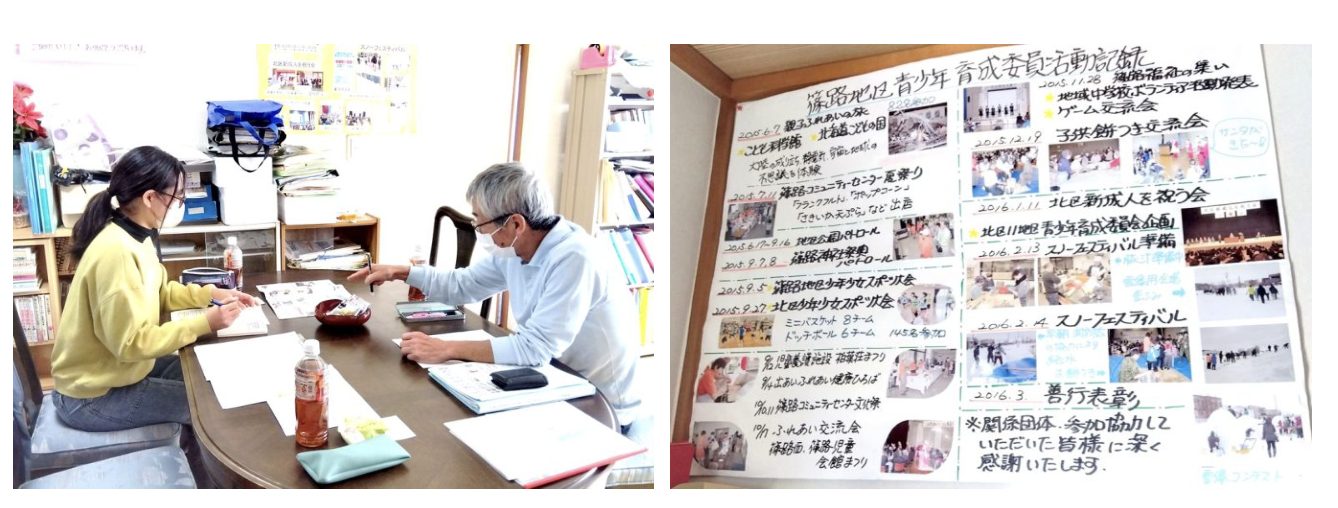

取材を通して明らかになったこと① ~雪灯りが照らす、地域の絆

今回、新琴似の駅前町内会会長の宇山さんにお話を伺い、新琴似周辺の地区には元々、地域の人々の深い繋がりがあり、その連携によって「ゆきあかり」のイベントが実現していることを知りました。「しんことにを灯そう ゆきあかり」では、地元住民はもちろん、近隣の園児や小学生、事業所にお勤めされている方々も協力し、雪灯りのイベントを支え、その活動の輪が徐々に広がってきています。本イベントは、地域の人たちに愛される新琴似の冬の新たな風物詩になりつつあります。

インタビュー前は、町内会の活動が具体的にどのようなものか、また、どのような人たちが活動しているのか、想像がつきませんでした。しかし、宇山さんのお話を通じて、地域に対する想いを持った多くの人々が、このイベントを支えていることを実感しました。地域活動に対する私たちのこれまでのイメージが、良い意味で覆されたように感じます。

さらに、新琴似連合町内会では、「新琴似新聞」を新琴似西連合町内会と共に発行したり、近年では地域の若手の有志が「しんことにテレビ」という動画配信チャンネルを開設したり、地域の情報を発信し、新琴似の魅力を広く伝えています。地域外の人々にも新琴似に関心を持ってもらえるよう、積極的に活動していることが分かりました。

そして地域活動の具体的なお話をお聞きする中で、私たち大学生にも何かできることはないかと考えるようになりました。「ゆきあかり」のイベントは、現在、幅広い世代に楽しんでもらえるイベントになっています。しかし、私たちのような大学生や中高生が積極的に参加するイベントになるために、SNSを活用してイベント情報を発信し、私たちと同世代の学生や高校生にも参加を呼びかけてみてはどうかと考えました。地域の後継者となる若い世代にこのイベントを知ってもらうことで、若い世代が地域社会の一員としての意識が高まるのではないかと思います。

取材を通して明らかになったこと② ~地域活動の再発見

今回、新琴似地区の町内会を取材し、地域をより良くしたいという皆さんの熱意に触れることができました。私たちも、子供の頃は地域の人々と触れ合う機会が多くありましたが、大人になるにつれて、地元の活動から遠ざかってしまっていたように思います。今回の取材を機に、改めて地域活動に関心を持つようになりました。

新琴似地区の取材を担当した3人にとって、雑誌の記事を書くことは初めての経験でした。文章の作成やレイアウトなど、多くの課題に直面しましたが、貴重な経験となりました。この機会を与えていただき、誠にありがとうございました。

「しんことにを灯そう ゆきあかり」のイベント基本情報

会場 :新琴似駅前緑地会場および複数会場

開催日時:2025年2月1 日(土)(荒天中止)

お問合せ:011-761-4205(新琴似まちづくりセンター)

主催 :新琴似地区コミュニティネットワーク会議

※スノーキャンドル作りは新琴似駅前緑地会場(新琴似8条1丁目)のみ自由参加。バケツとスコップをご持参ください。(制作14:00~。点灯16:30頃~18:00を予定)

今回のプロジェクトを通して、多くの貴重な学びの機会を得ることができました。

取材にご協力いただいた篠路茨戸地区青年育成委員会会長の清水和夫様、新琴似駅前町内会長の宇山茂一様、記事制作にご協力いただいた北区市民部総務企画課および新琴似まちづくりセンターの皆様、誠にありがとうございました。

北海道武蔵女子大学経営学部では、産学官連携のパートナー企業様を募集しています。

お問い合わせは、「お問い合わせフォーム 【産学官連携に関すること】」からお願いします。